「……私がやるわ。モーリスさんの脚を、私が癒やす」

誰よりも静かで、誰よりも確かな声だった。

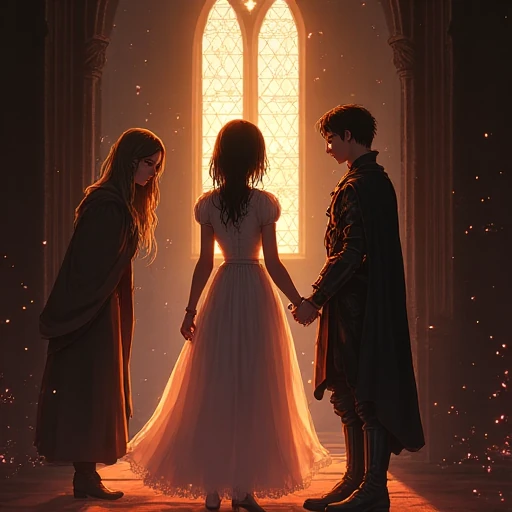

選定会の会場。候補者たちが華やかに力を披露する中で、彼女だけは、ひっそりと“本物の奇跡”を起こそうとしていた。

それが、転生者フィーア——誰にも正体を明かさず、“聖女であること”をひた隠す少女の物語のはじまりだった。

十夜が贈る『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』は、異世界転生×聖職者ファンタジーという枠に収まらない、優しさと勇気の本質を描いた異色のヒューマンドラマだ。

転生者でありながら、最強の癒しの力を持ちながら、フィーアはそれを声高に叫ばない。

ただ静かに、目の前の傷ついた誰かのために祈る。

それは無自覚の偽善ではなく、自ら選んだ“無名”の道。その姿は、むしろ「大聖女」という肩書よりも崇高で、美しい。

そして、今回の物語でフィーアが対峙するのは、正統派の聖女候補・プリシラ。

彼女もまた、モーリスを助けたいという“真の祈り”を持っていた。

だからこそ、この場面はただの対決ではない。“信仰”と“善意”の重なり合い。どちらが偉いでも、正しいでもない。

読者の心を打つのは、力の優劣ではなく、「誰かを癒したい」と願う想いが交差するその瞬間だ。

物語はフィーアの静かな視点だけではなく、多くのキャラクターの視点から描かれていく。

プリシラの心情、同室オルガの迷い、ザカリーのやらかしとその後始末。そして、300年前の過去編。

それぞれの視点がフィーアという存在を照らし出し、彼女の選択と沈黙の重さを際立たせる。

特にプリシラ視点のエピソードでは、彼女が“聖女候補”という名の下に背負わされた期待と葛藤、フィーアとの出会いを通じて何を感じ取ったかが丁寧に描かれている。

この“他人の目線”こそ、本作の大きな魅力だ。

また、癒しの魔法という一見ファンタジックな要素が、医療や心理ケアに近いリアルさで描かれているのも特徴的。

魔法を乱用することのリスク、回復に必要な“心の安定”、患者と術者の信頼関係……。

それらが作品の根幹にあり、安易な“全回復”で終わらせないのが、本作の誠実さだ。

そして、背景には“選ばれる者”と“選ばれなかった者”の対比が常にある。

それはフィーア自身にも及ぶ。

彼女はかつて聖女として讃えられ、そして命を落とし、転生して“誰にも選ばれない道”を選んだ。

だがその中で、人知れず何人もの命を救い、人の心を照らしていく。

名声がなくても、称号がなくても、ただそこに“本物の聖女”がいる。

この構図が静かに、しかし深く胸に響く。

読後には、余韻が残る。

誰かのために行動するとはどういうことか。自分の信念を貫くとは何か。

物語を読みながら、知らぬ間に自分自身の“在り方”を問い直すような感覚になる。

無料試し読みが可能なサイトも多数あるので、まずは一歩だけ踏み出してほしい:

- 【BOOK☆WALKER】https://bookwalker.jp/

- 【honto】https://honto.jp/

- 【DMMブックス】https://book.dmm.com/

- 【ebookjapan】https://ebookjapan.yahoo.co.jp/

勇ましさも、強さも、きらびやかな魔法もない。

けれど本物の“光”は、静かな想いと、声なき優しさの中にある。

『転生した大聖女は、聖女であることをひた